|

●司会(木村)

それでは第1部に続きまして、パネルディスカッションに移らせていただきます。

第1部では4人の方にそれぞれの基調報告をしていただいたわけですけれども、第2部はそれに加えまして、瀬戸市国際博覧会推進監の田中重之さんにおいでいただいております。本当ですと、田中さんには安井さんの側に座っていただくのが望ましかったのかもしれませんが、瀬戸市というのがこの博覧会にとって当事者であるような、ないような、責任主体であるような、ないようなというところが、ちょっと私ども引っかかりまして、とりあえずこちらにお座りいただくということにいたしました。

それから、私どもの大学から小林甲一、十名直喜、水野晶夫の3名が皆さんの代表というかたちで発言をさせていただくことにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、早速ですけれども、田中さんの方から瀬戸市のお考え、ご事情等々をお話しいただけますでしょうか。

●田中 ご紹介いただきました田中でございます。どうぞよろしくお願いします。

瀬戸市から見た国際博覧会の中身と期待される波及効果について、少しお話をさせていただきます。これまで開催されました国際博覧会におきまして、瀬戸市は少なからずかかわり合いを持ってございます。明治6年(1873年)のオーストリアのウィーン万博におきまして、瀬戸の陶芸家でございます川本桝吉の作品が進歩賞を受賞したのを皮切りに、明治9年のフィラデルフィア万博、明治11年のパリ万博に陶芸家の作品が数多く出品され、賞を受賞してございます。そのころの博覧会におきましても、数多くの作品が出品されてございます。これは、焼き物のまちとして1,300年の歴史を持つ瀬戸の文化、焼き物の文化の力だというふうに思います.。

国際博覧会はロンドンで第1回目を開きまして、約150年の歩みのなかでその時代時代を反映をし、役割を変えてきましたが、21世紀の最初に瀬戸市で開催される博覧会は、新しい博覧会のあり方を示すとともに、自然と共生する持続可能な社会を目指しております。このような博覧会が瀬戸市を舞台にして開催されますことは、国際的な知名度の向上やイメージアップはもとより、世界各国からさまざまな人たちが訪れる国際交流の場、あるいは人材育成の場として絶好のチャンスであるというふうに期待をしておるところでございます。

また、この地域は中部新国際空港、第2東名、リニア新幹線をはじめとしますインフラが整備されることになってございます。瀬戸市におきましても、東海環状自動車道、名古屋瀬戸道路、愛知環状鉄道の複線化、上下水道の整備、あるいは中心市街地の再開発などの都市基盤整備が着実に促進されることになってございます。そういったことによりまして、今まで培ってきました産業基盤を一層強固なものにするとともに、新しい社会システム、ライフサイクルの発信地として瀬戸市は世界の産業技術、生活の中心地として大いに発展していくことを期待しております。

また、世界各国の文化、技術などの交流によりまして、セラミックスをキーワードに、ソフト産業を含めました新しい産業をつくり出す芽が育ち、瀬戸が世界のブランドとして大きく発展する絶好のビジネスチャンスでもございます。この博覧会は20世紀型の開発から脱皮し、自然環境と共生した長期的なまちづくりと一体となって開催されますことが基本コンセプトでございます。環境、自然、防災、高齢者に配慮したまちづくりを基本に、最先端の技術を用いまして、自然環境に負荷の少ない新しい社会システムへのチャレンジが、まさに21世紀を見据えた瀬戸のまちづくりを考える機会というふうにとらえまして、地元瀬戸市民がこの大きなテーマに正面から取り組みまして、博覧会会場計画と瀬戸全体のまちづくりが連携を図っていくことができれば、瀬戸のまちづくりが世界のモデルになれるというふうに考えております。

瀬戸市では21世紀を展望し、今後のまちづくりの指針でございます第4次総合計画をすでに策定してございます。この国際博覧会の開催は、第4次総合計画をより推進されるものと期待をしています。また、私たちのまちでは、これまでも市民参加型のまちづくりを実践してまいりましたが、博覧会の開催を契機に、さらに一歩踏み込んだかたちでの市民参加のあり方が提唱できればと考えております。

いずれにいたしましても、2005年の国際博覧会が次の世代を担う子供たちに大きな影響を与え、新たな時代への変革のきっかけを提供する場になればと考えております。

●司会 どうもありがとうございました。

瀬戸市の基本的なお立場をお話しいただきました。第1部のところで安井さんの博覧会の構想、あるいは考え方に続きまして3人の先生方にいろいろお話を伺ったわけですが、例えば奥野先生は楽しいもの、あるいは生活や産業の後世のために残せる成果をということをおっしゃいました。とりわけ、観光というものをもう少しまともに考え直す必要があるのではないかという問題提起であったのではないかと思っております。たしかに、奥野先生がおっしゃるように、中部地方というのは遊ぶことがとても不得意な地域のような気がいたします。しかし、遊ぶための素材が決してないわけじゃございませんで、私常々、東経137度の文化軸という話をよくするんですけれども、能登半島から始まりまして、白山を通って、飛騨を通って、美濃を通って、伊勢湾を通って伊勢志摩へ、このラインのなかには日本の自然をほとんど網羅して、代表的なものを標本のように見ることができ、しかもそこにはいろんな文化素材というものがたくさん埋もれている。そういうものをつなぎ合わせていく作業というのは、これから多分とても必要じゃないかというふうに思いまして、奥野先生のお話を非常におもしろく聞かせていただきました。

植田先生の方は、共生ですとか、あるいはグローバル化と地域化という2つの、これは相反する方向では多分なくて、融合されていく方向性なんだろうと思いますけれども、そういうものに対する評価の尺度というものを多面的にというか、多次元的に考えなきゃいけない、そういう問題提起であっただろうと思いますし、そういうものをベースにしないと、恐らく環境との調和だの持続可能な開発というようなものは考えられないんじゃないかというお話であったかと思います。

それから、最後の白幡先生は、私どもが何気なく自然との共生と口走っておりますけれども、そもそもそんなことは可能なのか、あるいは自然との共生という言葉を言うときの自然とは一体何だろうかというようなことを、文化の問題として取り上げるべきだというふうにおっしゃいました。反対運動すらも私どもが国際博を考えるときには大変重要な素材である、当事者であるといった方がいいのかもしれませんけれども、きょうは、もっと本当は反対運動の方々が大挙して押しかけてこられることを、恐れつつも半分ぐらい期待しておったのですけれども、どうもそういう雰囲気に、これからなるのかもしれませんけれども、今のところなっておりませんで、常々博覧会を私の方で見ておりまして、賛成派とか推進派の集会は持たれ、反対派の集会は活発に持たれるけれども、それを合わせたようなものはちっとも出てこない、その辺が博覧会を本当に考えることから市民を遠ざけているのではないかというふうに私ども考えてきたわけで、そういう意味では、きょうは賛成、反対交えて本当の活発な議論ができればというふうに考えておるわけでございます。

早速ですけれども、今、第1部の先生方のご発言、あるいは博覧会協会の将来構想のご表明と、それから瀬戸市のお立場の

田中さんからのご発言に対しまして、それぞれの立場からのご意見をちょうだいしたいと思うんですけれども、まず小林さんから何かございましたら。

●小林 それでは、私の方から少し問題提起となりますか、お話しさせていただきたいんですけれども、きょうの5人の方々のお話をお伺いしていまして、われわれの考えていたとおり、かなり多様な多くの波及効果が博覧会の開催そのものに関しましてもそうですし、それに関連した諸事業をあわせまして非常に多様な効果があるというふうに思われました。

そういう地域に対する効果ということを考えた場合、1つ注意をしなくてはいけないと常々思っているのですけれども、プラスの効果というのはある点に集積するのではなくて、むしろ拡散をしていく。私ども、最初にも言いましたように、地域といいましても瀬戸を中心に考えたいという点からしますと、その2つを考え合わせますと、何かプラスの効果というのが瀬戸にあったとしても、瀬戸から離れていってしまうのではないかという心配が常にあります。

それから、逆にマイナスの効果というのは、むしろ何かある点に集積していくという傾向があるように思っているのですけれども、そうしますと、プラスは拡散していって、マイナスはたまっていく。そうなりますと、地域といいましても地域全体、例えば中部圏とか愛知県全体にとってはかなりプラスの効果もあっていいのかもしれないけれども、瀬戸にとってはどうやらというようなところがすごく心配なわけです。そういったところで、プラス・マイナスとその地域との関係、あまり瀬戸、瀬戸といいまして、何か地域エゴといいますか、最近そういう運動も盛んにおこなわれておりますけれども、そういう地域エゴばかりを強調するつもりもないんですけれども、やはりそういった点が非常に気になるところです。

それから、もう一点、こういう大規模な、しかも公共事業としては非常に短期間に集中するプロジェクトを見ていった場合、そういったプロジェクトと大規模なプロジェクトと、先ほど田中さんもおっしゃった、これから瀬戸市がまちづくりと博覧会の開催とを調和させていこうとしていくお話をお伺いして思ったんですけれども、そういうプロジェクトと、それから、これからの瀬戸のまちづくりのあり方とがどう調和するのか。調和させようとすれば、どういったところを考えれば、ポイントにしていけばうまくいくのかといったところが考えられればというふうに感じました。以上です。

●司会

この問題はどなたにも引っかかる問題なんですけれども、開発プロジェクトのプラスの面とマイナスの面をどういうふうに考えていくか、このあたりは何を尺度にプラスだ、マイナスだということを考えるのかということも含まれてくるかと思いますけれども、そのあたりのところ、まず植田さん、何かご意見がございましたら、お教えいただきたいのですが。

●植田 率直に言って、古くて新しい問題というか、常に出てくる問題だと思います。その意味で簡単な答えがあるとは私は思いませんが、問題はまず実際にそれにかかわっている人たちがそれをどういう項目、私の言葉で言えば評価の尺度みたいなものですが、具体的に列挙されているか、かつ端的に言うと、プラスは生かしながらマイナスはなくす、あるいはマイナスはみんなで分かち合うように、どういうふうにするかということについて、どういう案を持っておられるか、それが議論されないといけないでしょうね。ですから、そういうものが議論されないままでいっちゃいますと、大変当初考えていたというか、今、小林先生がご指摘になられたような問題がそのまま出てしまって、プラスは広域的に分散するけれども、マイナスは集中しがちであるとか、まちづくりと無関係の事業になってしまうとかいうことになるので、そうしたら、そうでないようにするために、どういうやり方があるのかということを考えていかなければいけない。本当は、実はこういう事業は歴史的にも、後で白幡先生にもお伺いすればいいと思うのですが、こういう博覧会についても、いろいろそういう賛成、反対が前からあったとおっしゃっておられますから、ということは、逆に言うと、これまでの経験のなかでどういうふうなことをやられてきたかとか、それがどううまくいったか、まずかったかとか、そういう私の言葉でいえば事後評価というふうに言ったんですけれども、そういうものが次にも生かされるように、一種のデータベース化されていく必要が実はこういう開発の問題、事業の問題に本当はあるということだと思うんですね。

しかし、そうは言いましても、やはり個々の事業とか開発プロジェクト自体が昔とは違う状況というのもやっぱりあると思うんです。それも踏まえないといけないということなので、何か簡単でないということを繰り返して言っているようなことにもなるのですけれども、しかし、私はやっぱりそういうことが先人の努力みたいなもの、あるいは工夫みたいなものを非常によく集め、積極的によく分析し、評価もして、どう考えるべきかということをよく議論する場をつくって、かつ新しい状況なので、それにふさわしい、そうすると新しい発想とかアイデアというものも募るようなシステムがないと、これはできていかないと思いますので、そういうことがうまくできるかどうかということが大変大事じゃないかなというふうに思います。

先ほど、白幡先生も、反対がいろいろあったことも含めて博覧会だと、こういうふうにおっしゃいましたけれども、だから、どういう努力がされてきたかというプロセスが大変大事になるように思いましたけれども。

●司会

ありがとうございます。もう少し具体的というか地域にこだわって、中部経済圏を考えに入れて今の話をするとすれば、奥野先生、どういうふうになるのでしょうか。

●奥野

具体的に何を残すかという話なんですが、私は教師をやっています。教師というのは、何か役に立つものを教えているのだろうと思うんですけれども、学生は出ていったきり、後は何も音沙汰がないというケースがほとんどなんです。それでもどこかで何かの役には立っているのだろうと思うんです。

先ほど白幡先生の方から、電話番号が残るのじゃないかという話があったのですけれども、これは大変大きなことだろうというふうに思うのです。具体的に何が残るかというと、私は、きょうは基盤整備の話が出てきておりませんけれども、基盤をきちっと整備しなければいけないと思いますよ。鉄道系をまず整備する、これは大変大事なことですね。特に高蔵寺でクルッと環状の方に回れるように、あそこの瀬戸の方をちゃんとする。それからHSST、これは藤が丘からちゃんと新住地区まで延ばすようにする。これをつけるときに、私はまだ委員をやっておるのですけれども、大変でした。あれは名古屋市の意地悪だと思うんだけれども、藤が丘からあそこの道路に出るまでのところが、なかなか道が決まらない。決まらないものだから、東京に何遍も行って会議をやって、東京では建設省の担当課長さんなんか知り合いの方たちがいらっしゃって、会議が終わると、「先生、あんなものできるはずがありません」とか言っておられるんです。名古屋に帰ってくると、中日新聞には「いや、できそうだ」と次の日に言っているわけですね。何やらわけがわからないような感じでしたけれども。

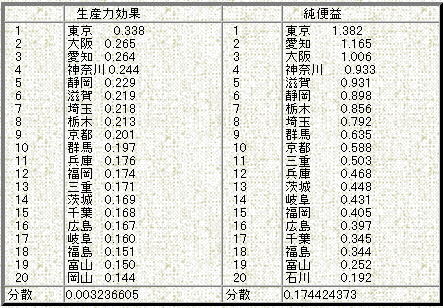

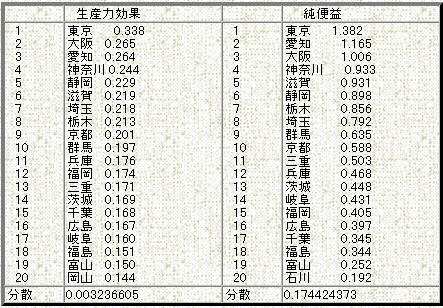

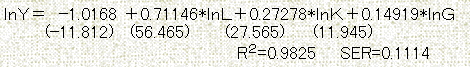

愛知県はどうするんだといったら、それじゃ、とにかく費用-便益比率を、2までもっていかなければいけない、今は1.2しかない、あと0.8、何とか上がらないですかという話があるんです。そんな話をやったのですが、基盤整備をまずきちんとしなければいけない。そうしますと、もちろん道路は、名古屋市は道路が通っておるのですね、今。先ほど田中さんの方からお話がございましたが、計画されている。鉄道がきちんと整備されたら、これはやっぱり大きいですよ。

さっき申し上げましたように、私は台湾の台北市の研究開発団地、新竹でしたか、あそこが今、アジアのソフト、電子技術関係のメッカになりつつありますね、シリコンバレーみたいに。あれはやっぱり国際空港から近い、台北から近い、生活基盤をそろえてある。あそこは学校がないときには、全然いい人が集まってこなかったんだけれども、そういうものをそろえたらアメリカのシリコンバレーにいた人たちがガッと帰ってきたということがあります。ここはそういう意味では大変いい場所なんですよ。鉄道交通をきちんと整備されたら、中部国際空港からは1時間以内で来れますし、大都市はすぐそばにあるわけですし、そういう生活環境も随分いいですし、これは要するに筑波や京阪奈以上の研究開発団地になり得る可能性を持っていると思うんですよね。今もすでにさっきちょっと申し上げましたけれども、集積をし始めていますので、これをしっかり生かしていくということがまず1つ大事かなというふうに思いますね。

何か愛知県ばかりで申しわけないんですけれども、この地域、各企業がその企業の博物館というものを随分持っていらっしゃるんです。これは数えたらもう200近くあるのですけれどもね。大きなものでは、さっきちょっと言いましたけれども、産業技術記念館とか、トヨタ博物館というすごいものがある。それから徳川美術館等々もある。こういったものは、まだネットワーク化されていないんですよ。きちんとネットワーク化することも1つは大事なんだけれども、もう1つはそういったものを総合したような、一つの産業博物館があってもいいと思うんです。それをこの地域にひとつできれば、大変いいものとして残っていくのではないか。

これは愛知県は前は熱心だったんです。ずっと提案されていらっしゃったのですが、最近はまだ引っ込めてはおらぬとおっしゃるんだけれども、あまり熱心な運動をされていらっしゃらない。通産省の私が関係しておるもので委員会等々もいろいろありまして、そこでそういうことが話題になる。そうすると、東京は通産省は今ちょっと財政問題があるものだから、あまり熱心にはやりませんが、しかし、各地では関心を持っているんですよ。東京は当然自分のところにできるものだと思っているし、大阪、神戸も一時資料を随分集めていらっしゃった。今はなかなか進まないものだから、その集めた資料をどこで保管するか、一生懸命苦労していらっしゃるようでありますけれども。それから、福岡は福岡で何かやろうとしていますし、この地域もそういったものをひとつ位置づけて、きちんと残す。そうなってきますと、瀬戸はアメリカのシリコンバレーじゃありませんけれども、研究開発、あるいは新産業のメッカになっていく可能性は多分にあるだろうというふうに思いますね。この地域は製造業の基盤が大きいですから、そのような期待を、具体的な残るものとしては、そういうふうに思っております。

●司会

ありがとうございます。植田さん、奥野さんと話を続けて聞きますと、何だか明るい未来が見えてきたななんて感じるようなところまでは来ているのですけれども、果たして2005年までにそうなるのか、あるいはそういうきっかけができるのかというところが、はなはだ、最近また県も何となく引っ込み思案になっているようなところがありますので、どうなるかわかりませんけれども、そういうなかであえて一過性のメリットも考えんといかんよとおっしゃった白幡さん、そのあたりのところを少し補足していただけますか。

●白幡

一過性のメリットだけを言ったわけでもないのですが、それも随分重要だというのは、大阪で花博が行われたときに、ご存じですか、花博の会場に鶴見新山という山があるんです。これは大阪市内で山としては最高峰なんです。鶴見緑地にあって、鶴見新山というのです。つまり「新山」だから、以前にはなかったんですね。別に噴火したわけでもない。ゴミを積んでつくった山です。標高300メートルぐらいでしたか。

それで、僕は花博のときに、いろんなきれいなことを言う意見がいっぱいあるから、それもよろしい、それは要するにお化粧をして、コスメティックで人を誘惑するというきれいな話はいいんだけど、中身も見せたらどうだと。環境博というふうに位置づけて、鶴見新山は以前はゴミがなかで発酵してメタンガスを出していて、それの空気抜きの穴があって、それが花博のときにようやくガスの発生も止まっているということだったんです。大体なかを見せられるのじゃないかと。いかに会場は都市生活と自然とを、人間の暮らしと環境への圧迫というのを、その当時考えうる範囲で処理したかという1つの実例じゃないかと。すごく美しい花や緑にあふれた会場のなかは、実はゴミです。ゴミを花の山に変えたのですというのを見せられる、しかもそれはさっきの奥野先生が言われたように、森だけ見せたら普通退屈するんです。ゴミなんか見せられたら、ましてやそんなものだれも見に来ないんですが、何かおもしろくする方法はないだろうかと。つまり、結局、それは環境に対する教育だとか、美しい言葉で言っても、それだけでは来る人はないです。そうしたら、鶴見新山のなかをジェットコースターでゴミがきれいに見えるような、何かそういうものはできないのかとか僕もいろんなことを言ったのですが、輪切りにして断層を見せろとか、人間の知恵、環境に対する知恵、ゴミ処理の知恵と楽しみがセットになることは何かないだろうかと。結局、博覧会中にはそういうアイデアは出なかったし、多分大変難しいことだったろうと思うんですけれども、そういうアイデアを出しながら、採用されなかったものもある。

しかし、そこで残ったのは、いろんな議論です。この博覧会をどうしようかという熱意で、その気持ちが集まって、それで残ったのはある種の熱意、心の部分、これはもうずっと残るわけですね。例えば、そのときに博覧会の華やかさは一過性の華やかさであったとかいろいろ言うんですけれども、あの熱意のおかげで、例えば今、大阪の花博はうまい具合に収入が随分あったので、その後、花と緑の国際賞なんか出していますね。それから、そういう動植物に対する知識が大体われわれの暮らしのなかでどんなふうに楽しみを見出すかというようなことに対して、賞を出したり、研究が進んだりということがある。そういうことで、やっぱり私は一過性でも熱を帯びなきゃだめだというか、それは随分遺産になるのではなかろうかと思うんですね。

それをやるには、例えば今おっしゃったような基盤整備、鉄道は当然大事だと思うんです。これもただ鉄道をつくるのか、そこに楽しみ心、遊び心が入った鉄道をつくれるかどうかで、例えば南海電車が関西空港に走らせている電車の前の顔を、鉄人28号みたいな顔の鉄道にしたら、そっちの方が客が多いわけです。普通の電車を走らせていたのでは、なかなかあれだけの客を集められなかったと思います。人間というのは、大体生まじめというだけで生きているわけではないので、そのなかで自分の心が解きほぐされたり、情熱的になって議論できたりというテーマなら引きつけられるわけですね。ですから、さっき、議論があるのが博覧会の吸引力になるのだということをちょっと示唆したのですけれども、基盤整備にしても遊び心を入れてほしいということ。

それから、産業博物館についても、日本の技術というのは、私が非常に評価しているのは、生まじめな機械だけをつくってきたのではなくて、そこにいろんな遊び心を、楽しませる心を乗っけている部分については世界中で評価されている。それが、例えばアニメーションであるとか、カラオケであるとか、そういう基礎的にオーディオ技術というのは世界中で持っていたんだけど、それを遊び心に乗っけるというのが日本の産業のある種の特徴であって、これを忘れてやってはいかぬというふうに思うんです。それは、多分奥野先生はそういうことでおっしゃっているのだと僕は解釈したんですが。そういう意図で、熱っぽく議論するという、これが大した遺産ではなかろうかという気がしています。

●司会 ありがとうございます。まずおもしろくないといかんというのは、大方の方が直感的には感じていらっしゃるんだろうと思いますけれども、なかなかこの種の議論をやりますと、おもしろいというのが後回しになりまして、いかにまじめに、いかに自然に優しくということだけが先行する、そういう状況で今日まで来ているのだと思います。

いろんな意見が出てまいりました。安井さん、ここらでもう一回、何かコメントいただけますか。

●安井 私たちが7月に会場基本計画を発表しましたときには、もうたたき台というか、たたかれ台ぐらいのつもりで出したのです。これは早い時期に皆さんに、今ここまで来ているのだということで、こんな考え方でという発表をしましたけれども、そのときに、もう1つ今のおもしろさとかそういう話が出ました。それは、実はアセスメントとの関係とかいろいろなことで、ハードの計画を先行して発表したという点に1つは大きな意義があったと思うんですけれども。

今、実はコンセプトプロジェクトチームというのをつくりまして、そこでいろいろの検討をしております。この前、新聞等でもごらんいただいた方があるかもしれませんが、まだ正式発表には至っておりませんけれども、そういったようないろいろの楽しさとか夢というものがあるようなものを、できるだけ提案しようではないかということを今検討をしているわけです。

そういうなかで、先ほども言いましたが、林とか森を使って展示空間をつくるという話をしましたけれども、そういうところにも、例えば自然の持っているいろいろの音があります。そういった音を音楽という形で、そこへ行くと自然のハーモニーというか、そういうものが聞こえるような場をつくろうとか、あるいはまた、ある場所へ行きますと、そこでは特殊な眼鏡、ゴーグルのようなものをかけますと、動物、例えば鳥の目とか、虫の目で自然が見られる、あるいはもっと言えば、太古の爬虫類の目になって、自然を見たらどんなふうになっているのだろうかといったような、そういった遊び心を持った、それを森と言っていますけれども、そういったものをつくっていこうとか、いろいろのかたちの、今「12の森」なんて言っていますけれども、そういったものもできるだけ早く、まずたたき台といいますか、そういったもので皆さんにもう少し時間をお借りして、提案をしていきたいなと思っているわけです。

たしかに、いわば環境問題という1つの非常に難しい問題があるわけですが、それをまた一面では今言ったようなかたちで、別の見方で問題認識をする。知らず知らずのうちに参加者が自然の大切さとか環境の重要さを理解できる、それで「行って楽しかったな」「よかったな」と。それでも「あんなことが大切だな」というようなことがわかるような、そういった仕掛けを、これから今検討していますけれども、できるだけ多様なものを皆さんに考えてもらい、またそれを提案することによって、そこへだれが参加するかというのも問題になってきますから、いろんなかたちで今、検討を進めているというのが実情です。

●司会

万博誘致の過程で、数年前、突然「共生」というのがキーワードになりまして、それ以降、いろいろなところで発表されたり、きょうもご報告いただいておりますけれども、自然を、あるいは環境を問題にしなきゃいけないという話が出てからずっとなんですが、自然環境そのもの、あるいは会場が海上の森になるとして、海上の森の自然そのものをどう見せるかというお話はよくあるんですけれども、先ほど白幡さんがおっしゃったように、里山というのは文化が詰まったものですから、文化の詰まった全体として、人間の生きざまといいましょうか、暮らしの問題として里山をどう見せるかというあたりが、何かちょっと抜けているのかなという気が私なんかするのですけれども、このあたりも何かお考えなんでしょうか。

●安井

これもこれから、今検討のなかでは、私たちの生活のなかで、今まで非常にかかわりの深いなかで、いわば一番身近な自然だったと思いますね。身近な自然をうまく人々が活用し、また時にはちょっと手荒に活用したといったような時期もあったわけです。したがって、やはりそれがこれからどういうかたちでやっていくのが一番いいのかというようなことを、過去・現在・未来のかかわり方、それをどういう形で見せるかというのは、あるいは博覧会というかたちで仕立てていくかというのは、問題があると思いますけれども、やはりそういう面も特にこの瀬戸の焼き物の歴史のなかで非常にかかわりが深いわけですから、そういうような点に特に力を入れて、何かいいかたちでの博覧会の1つのポイントにできればと、こんなふうに思っております。

●司会 ありがとうございました。十名さん、何かご質問、ご意見は。

●十名 どうも皆さん、ご苦労さまです。

5人の方々のいろんな意見を聞きまして、いろんな問題点とか思いがありますけれども、簡単に2、3点、ちょっと質問および問題提起というかたちで出させていただきます。

まず最初に、テーマとこのサブテーマについて、これをもう一度深く見つめ直すという作業が必要ではないかと思います。テーマのなかに「叡智」という話がありますし、サブテーマのなかに「知恵」という話もあります。これは、われわれが今日、知識とかあるいは技術とか、そういうものを単に並べたり、あるいは表面的に利用するということではなくて、もっとそれを深いところからもう一度とらまえ直す、問い直すということが求められいる、それが1つは凝縮されているように思います。

そのなかで、「暮らしの技」ということが書かれております。技というのをアートというかたちで言われておりますけれども、もともとアートというのは近代化の以前というのは、技術とか芸術、文化というものがある程度未分化であった、そういうものが近代化のなかで分離していくというかたちでありました。今日、情報化のなかで改めて歴史的にも、こういうものが技術と技能、あるいは産業と文化、芸術、こういうものが融合化する時代を迎えているのではないかというふうに思います。こういう視点からとらえ直すことができないかと思います。

こういう問題は、例えば私たちが、人間というものは働く、学ぶ、遊ぶという3つの大きな動作をやっておりますけれども、こういうものがまた融合する時代を迎えております。そうすると、本当に楽しくいろいろと学んだり遊ぶという、こういうかたちのなかでは、改めて奥野さんが言われましたように、楽しいものにして、本当の意味でもう一度いろんなかたちでリピートしたいという非常に深いものが問われているように思います。

それで、こういう意味で見た場合に、3人の先生方がそれぞれ、奥野先生は産業というもののあり方というかたちから切り込まれました。植田先生は環境と人間との共生、そして、白幡先生はそれを文化というかたちでもう一度集約し直すというかたちを言われたわけですが、これらに共通する点とは何かということが1つは非常に問題点としてあります。

この場合にいろんな方々が言われておりましたが、地域というものがかなりそれを集約した1つの視点として出されております。そうしますと、地域とは何かということが、非常にまた地域の視点ということも言われておりますけれども、これが問題提起になろうかと思います。地域といっても、広く言いますと地域としてのアジア、日本、あるいは地域としての中部圏、愛知県、また足元を見ますと、地域としての瀬戸地方、あるいは瀬戸市といういろんなかたちであります。こういう意味で、地域というものがある意味でいろんな生活の立脚点、基盤であり、またいろんな歴史と風土の凝縮したもの、それを白幡先生は文化というかたちで言われております。こういうかたちになりますと、改めてまた文化とは何かということにもかかってこようかと思います。

こういうなかで、この万博の主催地である瀬戸ということを見た場合に、もてなす主体というものがどういうかたちで見ていくのかということを改めて問い直されております。そういう意味では、先ほどいろんな意味で深く自分を見つめ直す時代というかたちを提起いたしました。地域のアイデンティティというものが、非常に今は問われています。ある意味では、もっと個人という次元にいきますと、自分というもの、自分のアイデンティティ、あるいは自分探しというものも問われてきております。そうすると、これをもてなす瀬戸が、瀬戸とは何か、その地域とは何かということを改めて問われてきております。そういう意味で、これまでこの中部圏は、奥野先生が製造業に非常に特化したというかたちで言われてまいりました。そういう意味では、瀬戸というのは、陶磁器産業、ものづくりに非常に特化してまいりました。そういうなかで、ものづくりそのもののなかにも、植田先生が言われたようなこの判断、何が有用かというなかに、非常に文化というふうな視点が入ってまいります。特に、陶磁器産業というものが非常に文化と深くかかわる産業だと、そして陶磁器そのものが非常に遅れた産業というかたちに見なされながらも、やはり自然と接点になり、自分を取り戻していく、そういう意味で土と親しみながら再創造していくという、ある意味では最先端の産業として、また評価し直す視点もあります。

そうした視点から見ていった場合に、奥野先生が先ほど、ネットワーク化に加えて総合的ないろんな博物館、あるいはセンターをと言われました。そういう場合に、瀬戸というものをものづくりの産業都市から産業文化都市へ、あるいは芸術文化都市へとどういうかたちでつくり直すかということが、実は問われているように思います。本当の意味でもてなすというかたちになってきますと、自らが本当の意味で深く問い直し、来た人たちにもう一度投げ返すような、落ち着いた深い、ある意味では大阪万博のようなかたちとは違った、本当の意味での21世紀型が求められているというふうに思います。

以上、簡単ですが終わります。

●司会

ありがとうございます。地域とは何かという大変難しい問題が含まれておりまして、私たちは常々、愛知万博という言葉に振り回されるものですから、瀬戸を中心にと考えますと、すぐ愛知県側しか想定しないんですね。ところが、瀬戸の特色をあげろといいますと、陶磁器が出てきて、陶磁器といいますと、北側へ行きますと、岐阜県の東濃地方というのは最大の陶磁器産地の1つでございまして、実は隣接しているというか、むしろ一体のもの、瀬戸で陶磁器産業の後継者を育成いたしますと、受け皿がないものですから、東濃の方に就職しちゃうなんてことが現実に起こっているわけでして、そういうものを一体として考えて初めて地域というのが成り立つのかなとは思うのですけれども、それは多分愛知県知事には想定できないようなエリアなんだろうと。だといたしますと、別のかたちで、ある意味では瀬戸が積極的に核になって地域づくり、あるいは地域イメージをつくって、その上に万博を乗っけていくということも必要なのかなというふうに考えたりもいたします。

十名先生はまちづくりについても大変ご活躍でございますけれども、そのあたりのところはどうなんでしょう。いつも地場産業だの世界陶芸村をつくらんといかんとか、愛知万博と絡めておっしゃるんですけれども、その辺、瀬戸市としてはどんなふうなお考えなんでしょうか。

●田中

瀬戸はもともと今おっしゃったように、1,300年の歴史を持ちます陶磁器のまちでございまして、ところが今おっしゃるように、東濃地区にもある、愛知県下のなかにも常滑もございます。そういった地域を越えて陶磁器ということでの文化、地域性というのが1つまたくぐれぬだろうかというふうには思うわけですね。実際には、瀬戸と東濃とは市役所レベルでございますけれども、人事交流もしてございますし、それからいろんな交流もしてございますので、そういったものをベースにして、さらにそういったものをつくり上げていってはどうかなと。

今度の万博につきましても、瀬戸らしさというものを、そういったものも含めてどう出すかということが瀬戸市民のこれからの1つの課題ではないかなというふうに思うわけです。その1つとして、世界陶芸村基本構想というものをつくりましたし、それをまたさらに計画に切りかえていくということで、今後詰めていきたいなと。そのなかには、当然文化というものも、1つのキーワードとしてあるのではないかというふうに思います。

●司会

奥野さん、どうなんでしょう。経済単位として地域を考えますと、都道府県というのがいつもバリアになっちゃうんですけれども。

●奥野 私は、さっき陶磁器の話が出てきておりますけれども、この地域に自動車産業や航空機産業が今興っているというのは、あれはトヨタがあそこに工場をつくったから興っているということではなくて、もうちょっと広い地域の連携があったというふうに思うんですね。

これは技術士の方から教えていただいて、大変おもしろいなと思ったんですけれども、この地域の自動車とか航空機とか、航空機産業も日本の航空機関係の製造の70%以上はこの地域なんですけれども、これは、基礎の木工にベースがあるというんですね。飛騨の匠というようなことがありますけれども、基礎の木工技術が大変高かった。それが江戸時代等々、木工を使って大変いい時計がつくられるとか、からくり人形がもちろんございますね。大変精巧な、完成度の高いものがつくられる。もう最高まで到達した木工技術として物がつくられていく。それが戦前の航空機産業に結びついていった、それが自動車に結びついていった、こういうふうな歴史があって、それでここに自動車がある。ですから、随分この地域、自動車というのは愛知県が中心になっているけれども、山の方から海の方まで随分大きな広がり持っている。そうやって育ってきたということをお聞きしたのです。

私、さっき、産業博物館と言いましたけれども、産業博物館というのは、それを逆にたどっていって、きちっと基礎の木工まで行けるような、それがわかるようなものであったらいいなと思うんですね。

先ほど十名先生が暮らしの技、自然と生命の輝きが引き出す暮らしの技というのが、これが1つの日本国際博のポイントになっていると言われましたが、要するに今の自動車とか、この地域の航空機産業というのは、木をベースにした暮らしの技が発展してここまで来ているというふうに思うんですね。さっき白幡先生が遊びとして見せるという話がございましたけれども、そういったことが産業博物館で見えるようになると、大変いいなというふうに思っております。

●司会 植田先生どうでしょう、グローバリゼーションと地域化というのが今非常に問題になるわけで、そういうなかで環境や開発というものと、具体的な場としての地域というのをどういうふうにとらえていけばいいのでしょうか。

●植田 グローバリゼーションと地域化というのは、むしろ相互補完というふうに言えるかもしれないと思うんですけれども、今の話は私、大変おもしろい思ったのですが、奥野先生がおっしゃったように、現在の産業の成り立ちというのは、長いこの地域における技術とかノウハウの蓄積がむしろあらわれたものとして現在あると、こういうことなんで、それをちょっと製造業の話はそれで、その話を少し先ほどの共生の話にちょっと結びつけて考えてみたいと思うんですけれども、白幡先生の話の私なりの解釈というのは、要するに共生というのは自然との付き合い方のことなんですね、文化とおっしゃった意味は。自然と人間がどういうふうに付き合うかということを、そういう言葉でおっしゃったと思うので、その付き合い方は国によって、それこそ文化によって違ってくるということで、付き合い方の日本的なあらわれ方があるわけですね。里山はそういうものの典型だと。そういうなかに、製造業のなかに技術とかノウハウとかが蓄積されていったと同じような意味で、共生の知恵とか技術、ノウハウというものが、むしろ蓄積されていっている面が私はあると思うんです。ですから、そういうものを何か引っ張り出せないかということが、私1つの共生モデルというのを、もしこの事業のなかで生かそうというふうに考えますと、それがあったらいいんじゃないかという気がします。それはひょっとしたら生活のなかに埋もれて、ごく当たり前のことのように思われていたかもしれないけれども、多分日本のなかではゴミというふうに言い出したのは、そんなにゴミ処理という言葉は大体私はおかしいと思っていあるのですけれども。というのは、もともとは自然から取り出して、自然に戻しておっただけなんです。自然に還元するということですから、そういう技術、知恵がずっとあったはずなんですね。それが、ある時期からそこが対立図式になってくるというようなことだったと思いますので、そういう共生の知恵とか技術をもっと発掘して、ゴミじゃなくて、今の言葉でいえば資源というか、そういうふうに見ていたようなものがたくさんあったと思うんですね。それを何かあらわす。

それから、もちろんそれは現代的な生活の様式になりますと、なかなか難しいんでしょうけれども、しかし、どう難しいかとかいうことですね。先ほどの鶴見新山の話をお伺いして私はそう思ったのですけれども、どう難しいかということでもありますし、あるいはそれが昔の日本の社会にあったような、あるいは今でも生き残っているようなものをどういうふうに、例えば近代的な技術とうまく結合させると、どううまくできるのかとか、そんな話が出てくると何かだんだんいけるかなという気がしますよね。

これは多分テーマだけ見ますと、ごっつええテーマやなと思うんだけれども、ほんまかいなというのが私はあるかなと思うんですよ。しかし、それは今のような話が出てくると、可能性がひょっとしたらあるかもしれないというか。というのは、人間の活動とか産業活動は、共生という言葉はいいけれども、そんなに簡単にいかないじゃないかと思っているはずなので、それがどう工夫のなかでやっていけそうになっているかというか、そういう過程がわかるようになれば、楽しさも出てくるし、それこそ先ほど言われた夢のような話が出てくるという気がちょっとしました。

●司会 白幡さんは常々、里山というのを翻訳しちゃいかん、あれは

satoyama

とローマ字で書かんといかんのだということをおっしゃっているわけですけれども、そのあたりのところと今の話とちょっとつなげていただけますか。

●白幡 今、植田さんがおっしゃったのは、先ほど産業・共生・文化、これを地域ということでどう考えればいいのかということだったと思います。つまり地域のあり方というものの理解の仕方で、里山というのは多分今瀬戸には大変良好なものが残っているという考え方があります。それから、基本的には全国に里山があった。それをつぶしてきたところもある。それから、不思議に維持できたところもあるというなかで、だけど瀬戸には大変それがうまい具合に残っているというのがあるという、こういうふうに言われているところもあるわけですね。その中身は何か、多分僕はあまり研究がまだ進んでないと思うんですよ。里山の中身、本当に里山がなぜ我々にとって有益でということが、あらゆる自然の分野においても、われわれの暮らしのレベルにおいても、それから精神的な生活のなかにおいても、こんなに総合的な価値があるということを全部提示できているわけではないんですよね。これが研究が進まないといかんと思うんです。そういうきっかけにもなってほしいと思うんですけれども、それは、やはり過去日本がつぶしてきた地域もあれば、残してきた地域もあるということで、やはり広い意味での日本の特徴的な自然との付き合い方、文化であるというふうに思うんですね。ですから、それを理解してもらうときに、今までは例えば都市のすぐ近くにある林、森であるからというので、ドイツ語でシュタット・バルト、都市林と訳してしまったり、それから

surrounding area というふうに理解してしまったりということがあったと思うんです。

なぜローマ字で satoyama

と言い続けろというかというと、そこには、まだわけがわからない価値というか、まだ解明できていない価値があるからだと思うんです。これまで外国語に訳せないものは、そのまま使われてきましたね。judo(柔道)だとか、それ以外のshogi(将棋)とか

bonsai(盆栽)とか、こういうものはわざわざ訳さないんですよね。われわれも、会合をやるところは会館といってもいいんですけど、ホールという。スケートをやるところは、アリーナと言われるとスケートをやるところかなと思うし、スタジアムというと陸上競技をやるところかなと。これはどこかの国の原語を使っているんですけれども、それは日本語で運動競技場と訳したりしていいんですけれども、スタジアムだとかフィールド、トラックというふうな言葉を、われわれが使っているのは、やっぱりそこのなかに歴史があって、そういうものを全部を理解したうえでここの言葉が一番適当だろうということで使っているわけですね。ですから、地域に非常に特徴的なものを含んでいるということを理解してもらいながら、それのよき面というものを見てもらうという、里山はずっと里山と言い続けて、その位置づけのなかで、いろいろわれわれがまだ気がつかない価値を探していくということをやるべきではないかと思いますね。それは一種の名所づくりというふうに考えてもいいと思うんです。

さっき、鶴見新山の話をしましたけれども、大阪はもう1つ天保山というところがあって、天保年間にできた山です。これも浚渫した泥、大阪湾の港づくりで出てきた泥を積んで天保山をつくった。ところが、その天保山を緑化したんですね、天保時代に。緑の山をつくって、それからすぐにそれができ上がったら、天保山名所図絵というようなものをつくっている。名所というのは、昔からあるものだけじゃなくて、天保山は新しい名所で、名所図絵をやったし、そこへ花見に行く連中だとか、当時遊山に出かける連中がいっぱいいた。これは新しい場所づくりだったわけですね。それが今や非常に落ち着いたかたちで、天保にできて、明治・大正期にはもう緑豊かなところ、大阪には珍しいところだということになっていたわけです。現在は、そこにサントリーミュージアムだとか、それから海遊館という水族館をつくっておる。われわれは、そういうものをつくり出してきて、新しい名所づくりをやる。それで都市の暮らしというか人間の暮らしを活気づけるということをやってきたわけで、私は里山という名前を言いながら、これを新しい名所にできる方法がないだろうかというのを、それこそ地域が知恵を出すべきだと思うんですよね。ほかに先駆けて里山の価値を見つけたら、そこの地域の特徴を見るにはそれが欠かすことができないという価値になっていくと思うんです。その知恵を出すために随分議論をこれからやってもらうとありがたいというふうに、ちょっと大阪から見るとそういうふうに思うんです。

●司会

ありがとうございます。地域が知恵を出し合うというのは、決して愛知県や瀬戸市が考えろということではなくて、私たち自身が発信をしなければいけないというところに来るわけですけれども、知恵も出さなきゃならないけれども、多分お金もいっぱい出さなきゃいけないというところで、最近どうも愛知万博うまくないんじゃないという話が出てきていると思うんですが、もう一方、水野先生、何かコメントをいただけますか。

●水野 瀬戸発という万博なわけですから、その費用とかそういう面はもちろん考えなくちゃいけないと思うんですけれども、瀬戸に限っていえば、負担とか犠牲が、犠牲という言い方はちょっとおかしいかもしれませんが、多少あるかもしれない。ただし、それは短期的な負担であって、もしその負担とか犠牲を覚悟して瀬戸がイニシアチブをとってイベントとしての万博を盛り上げていくというかたちをとれば、それは長期的に見れば、例えば瀬戸がイベント後に国際交流のまちとして生まれ変わるかもしれないし、あるいはボランティアのまちになるかもしれない、あるいは環境のまちというかたちで後世代や世界に残っていくかもしれない。そういった大きな効果、多次元で先ほど議論になっていましたように、いろいろな面から瀬戸が積極的にやっていくメリットはあるだろうというふうには感じてはおります。

それから、そのイベントという意味でいえば、例えば花火大会をイメージしてもらえばわかると思うんですけれども、大きな花火を一発ボーンとやるだけじゃ花火大会にならないわけで、大小さまざまいろいろな色だとか仕掛けがある花火が少しずつ出て、クライマックスがあって盛り上がるというふうだと思います。イベントもそうで、一番大きい花火を1つだけやるわけではなくて、リズムとか流れというのがあるかもしれませんが、どういうふうにして盛り上げていくか、それは非常に重要なことだと思います。

先

ほど安井さんのお話では、プレイベントみたいなものをご計画されているといいますか、それはその1つだと思いますけれども、それがどうつながっていくのか。それと地域との発展、あるいは産業とのかかわり方でどうハーモニーをつくっていくかというのも、同時に重要で、そのあたりをこれは博覧会協会だけの問題じゃなくて、地域や関係者たちの総合的な問題なので、それをどう引っ張っていくかというのが重要なことだろうと思います。

僕自身、大阪万博は見に行きました。小学校の低学年だと思うんですけれども、今でもちょうどこの近くの愛知青少年公園にあるロボット館に入りまして、そこでのイベントに小さいときに参加して、今でも覚えていますけれども、非常に夢とか希望を膨らませてくれるような、そういったわくわくするものが大阪万博にはあったと思うんです。それはそれぞれの人たちがそれぞれの感じ方で感じるものだと思いますけれども、僕はそのとき、小さいながらに感じたのは、そういったこれから大人になっていくというときの期待とか夢とか希望とかが、何かあそこの万博にはあったような気がするんです。

今回考えられている万博というのは、一応環境がテーマだと。ただ、環境という言葉だけ取り出してみると、わくわくはしないわけですよね。いろんな利害の調整とか、そういった難しい問題ばかりが出てきちゃって、そればかりではわくわくするものではないわけで、それをどういうふうに、みんながわくわくするようなイベントにしていくかということですね。夢とか希望とか、そういうものが入ってくるような仕掛けが必要ではないかなというふうには感じています。

●司会 ありがとうございます。イベントづくりとまちづくりと、両面からいろんな課題が出てきたと思いますけれども、まちづくりの方でまず田中さん、今、水野さんがおっしゃったこと以外も含めて結構なんですけれども、開催効果を考える前に開催のための課題というものをたくさん瀬戸市は抱えているだろうと思いますので、そのあたりを少しお話しいただけますでしょうか。

●田中 瀬戸市の南東部で2,500万人の想定ということで、協会の方で考えられておりますけれども、2,500万人の人たちをどう中心市街地のなかに取り入れていくかというのも大きな課題でございまして、そのことによって瀬戸市を世界の、あるいは国内の人びとによく知ってもらうということにしていきたいということで、現在、中心市街地活性化法というのがございまして、それを国の補助を受けまして、2005年までに尾張瀬戸駅から記念橋周辺まで瀬戸川を中心に道路、それから再開発、そういったものをやっていこうということにしてございます。これも1つのコンセプトとして瀬戸らしさの創出をどう中心市街地のまちのなかに生かすかということで、現在、計画策定をしてございます。

それからもう1つは、前にも話が出ておりましたけれども、観光を1つの産業にしていこうということにしてございまして、現在、観光振興計画というものをつくりつつございます。これも近いうちにできるだろうというふうにしております。

それからもう1つは、博覧会の重要なテーマでございます環境をどうするか、瀬戸市のなかで環境をどう考えていくか、どう環境をまちづくりに生かしていくかということで、昨年からでございますけれども、3カ年計画で環境基本計画をつくって、これからのまちづくりには、そういった環境基本計画を環境の総合的、横断的にまちづくりのなかに反映をしていこうというようなことで考えてございます。

●司会 こういう地元の考え方とか動きと、2005年を頂点として行われるイベントとしての博覧会というものをどんなふうにつなげるかというのは難しい問題と思いますけれども、安井さん、そのあたりは何かアイデアというか、今、お考えのことはございますでしょうか。

●安井 博覧会そのものが、これは瀬戸あるいは愛知県、この地域の大きな地域づくりの私は1つのワンステップだというふうに思っているわけです。したがって、われわれは、2005年を目標にして博覧会を準備して運営していくという、これが中心になるわけですけれども、当然、それには、例えば交通のアクセスの問題にしましても、あるいは博覧会会場の跡地をどうするか、先ほど言いましたように、これは愛知県が中心になりまして、学術研究開発ゾーン、いわゆる研究学園都市、私はやはりそういったものに行く1つのステップだと。したがって、博覧会のときにも、後に残るようなものがまず、例えば会場にある研究施設なり展示施設が将来のまちづくりに役立ってくるというのが一番望ましいと思っていますし、それからまた、交通アクセスもやはり将来のまちづくりのなかで役立っていく。そして、それがさらに発展することで、例えば瀬戸のまちづくりというものと連動していくということですから、われわれだけで事業をやっているわけでなくて、いわば博覧会協会がほかのところと、というよりもむしろ、愛知県も瀬戸市もあるいは周辺の市町村も、そして国も、みんなで総合的な総合戦力といいますか、そういうかたちで博覧会というものを1つのステップとして長期的な21世紀の1つのすばらしい活力のある地域づくりをしていく、こういう考え方だと思っています。そのなかの私たちは、いわば2005年まで博覧会をやるという役割を担っている、そして、関係の人たちと手をつないで事業を進める、そういうことだというふうに理解をしています。

●司会 ありがとうございます。地域でどれぐらい活発に地域づくりのための話し合いがなされるかというところにすべてかかっていると思いますけれども、ここで少し時間をいただきまして、フロアの方で何かご発言がございましたら、あるいはご質問がございましたら、お一方、お二方受けたいと思いますが、いかがでしょう。どなたでも。どうぞ。

●フロア発言者:小井川

どうもパネラーの方々、お忙しいなかありがとうございます。私、名古屋学院大学経済学部の小井川と申します。一応このプロジェクトの末席に加えさせてもらっていますけれども、やや本日のテーマから少し外れるかもしれないんですが、そのために皆さんあえてその点に触れてなかったのかもしれないんですけれども、もしよろしければご意見等をお聞かせいただければ幸いです。

割と今日の話、あるいは万博の話が出るたびに地域、地域、瀬戸にいるからかもしれませんけれども、非常にその議論が多いんですね。その話を聞いていますと、地域の利害、プラスなのかマイナスなのかという話にどうも縛られがちで、非常に万博が窮屈になっているような気がいたします。ところが、万博というのはもちろんそういう地域が1つのチャンスといいますか、これをうまく取り込んで地域を活性化し、そして発信していくという意義があるとは思うんですけれども、万博そのもののこれまでの流れは、やや無政府的ではありますが、ロンドンから始まりまして、大きい成功をおさめた万博はパリでありますとか、あるいはシカゴ、サンフランシスコ、そして大阪等とあげられると思うんですけれども、やっぱり大きな時代の流れをうまくつかんだ、それを総括した、あるいは先取りした万博が、国内的にも、そして対外的にも歴史に残っていると思うんですよ。その流れのなかで、われわれ瀬戸は、あるいは愛知県は、どう考えていくべきなのかということが必要だと思います。

だとすると、なぜテーマが「共生」なのかという疑問を常々持っております。「自然との共生」というテーマからしますと、中部圏地域は製造業の拠点ですので、どちらかというとそういう面をなおざりにして、こつこつものづくりをしてきた地域ですね。自然との共生という点でいいますと、例えば北海道とか沖縄とか、そういうところに持っていってもいいわけですよね。これが例えば地域の問題を考えるときに足かせになっている。地域開発をするときには、テーマが自然との共生だろう、道路をつくるとは何事だ、山を崩すとは何事だという話になってしまっていると思うんですね。だからといって、このテーマを引っくり返すわけにはいきませんし、なおかつ自然との共生というのは21世紀に向けての大きな人類の課題ですので、当然共通項として出てくるとは思うんですが、さらにもうちょっと万博がわくわくするような、あるいは夢を持てるような、少し広がりを持てないかという疑問を持っています。

例えば、セビリアは除きまして、大阪はもう30年近く前になっているわけですね。その間にやっぱり大きい世界の流れでいいますと、工業化がいわゆる途上国にも広がり、そしてある程度、今、危機でもめていますけれども、広がりを持った。これをどう総括し、環境なり何なりの問題とつなげていくのかという点も、当然ながら議論されるべきだと思うんですけれども、私の勉強不足かもしれませんが、あまりそういう議論が積極的に交わされ、それに地域開発が位置づけられているという気がどうもしないんですね。恐らく先生方は、テーマに縛られてアイデアをここでは時間の都合上おっしゃらなかったと思うんですけれども、何かお考えをお持ちのようでしたら、そのあたりの大きい流れのなかで、この万博をどう位置づけるのか、そして地域開発の流れのなかでどう考えていけばいいのかという点をお教えいただければというふうに思います。

●司会

ありがとうございます。2005年の博覧会自体がテーマから出発しなかった。あるいは、やりたいことがあるから博覧会を企画したというふうには、残念ながらこの10年の流れを見ていますとなっていないところが、恐らく今のご指摘とつながってくるのだろうと思いますけれども、どなたにお尋ねしましょう。どなたでもいいんですか。

4先生方のなかで、この問題はおれが答えてやろうという方がいらっしゃったら。植田先生、どうぞ。

●植田 私の理解はやや違っていまして、ご質問いただいた話からいきますと、むしろ非常に最先端というか、いわば21世紀を切り開くテーマだと思いますね。というのは、これは例えば、日本の経済という観点からしたら、今、不況が一番の問題。失業者が大変増えているということがあったりします。そうしたら、それを克服するためにどうするかというときに、工業化というイメージとは、やっぱりちょっと違うと思うんですね。どういうふうに地域を発展させていくかということを考えます場合に、私、ここで出ている共生モデルというのが、こういう産業の集積地で出てくるというのは大変意味があると思います。北海道とか沖縄で言ったら、そんなの当たり前じゃないかと。そうじゃなくて、こういうところだからこそ、それができるということを日本の人たちの、あるいはこの愛知、瀬戸の人たちの知恵とアート、技術で出てきたら、それは大変画期的なことじゃないでしょうか。端的にいって、持続可能な発展とか、ああいう言葉が出てきているのは、世界中の人びと、あるいは特に先進国中心かもしれませんが、それでもやや方向に対して不安があるわけですよね。それがここで切り開かれるということがもしわかるとしたら、それはものすごく意味のあることで、恐らく歴史に大いに残るものになりうると思います。

しかし、皆さん気にされるように、タイトルだけはそうだけど、中はなかなかそうじゃないと言われたら、そこにやっぱりギャップがあると問題が出てきますが、しかし、私は先ほどちょっとお話ししたように、難題にどうチャレンジして、どう工夫して、あるいは日本のなかに昔からあったような付き合い方も発掘しながら、新しい先端技術とも結びつけながら、それをどう努力していっているか、そこに方向が見えるなということになりましたら、それはすごくいい話じゃないかと。だから、資産として残るものというのは、もちろんハードな基盤的な施設等がたくさん残るのは意味があると思うのですけど、同時に今申し上げたような意味での一種のソフトな資産、この地域は想像力があるということでしょう。想像力があり、イノベイティブであるということが証明されるということですから、これはもう大変意味のあることなので、そういう付き合い方でもありますし、新しい価値の発見でもありますし、アートの新しい活用の仕方でもあるわけですから、そういうものが出てくるということになると、あるいはそれに向けて先ほどの白幡さんのお話のように大変熱を帯びた議論がされて、それがこの地域に残るとしたら、大変大きなインパクトのあるものじゃないかというふうに思いますが。

●司会 どうもありがとうございます。非常に重いテーマで議論をしながら、時間が限られておりまして、本当に申しわけないんですが、特にきょうはパネラーとして4名もの先生方にお越しいただいておりまして、本当に残念なんですが、このあたりで大体時間になってきました。

最後に、まだ言い残したことがたくさんおありだと思いますけれども、白幡先生の方から一言ずつで結構ですので、きょうのコメントをいただけますとありがたいのですが。

●白幡

今の質問ともかかわるかもしれませんが、要するに今の課題、例えばこれまでの万国博覧会は、やはりそれまでの時代を総括したり、それからそれによって新しい時代が切り開かれたという役割があったと思うんですね。おっしゃったように、例えば新興国だとか後発国が工業化されてきた。それで彼らだって今度は環境問題に苦しんでいるというのがあって、それに対する解決策はどんなふうに可能であるかという1つのモデルを提示するというようなことがあるというのは、これは恐らく共通の理解だと思うんですね。それはあるであろうと。

しかし、私はそれ以外に、やっぱり万国博覧会というのは、実は無から有を生じてきたところがあると思うんですね。やろうやという話でやってきた。イギリスが最初にやったのは、彼らは産業技術が非常に進んでいるから、これを世界中に見せたいということがあったと思うんですね。それはやろうじゃないかという話があってこそ始まったという、その気分の結集みたいなものがあると思います。ですから、例えば博覧会におけるイベントづくりとまちづくりの意図が2つ分かれていて、これをどうつなぐかということがあると思うんです。例えば、それは新しいコンセプトでいうなら、先ほどから言われているような観光というものでつなぐ。観光というのは、単に観光資源があるから見てもらうんじゃなくて、つくるんですね。

私は世界三大くだらん観光地と思っているんですけど、例えばデンマークの人魚姫、あれ、テトラポットの上に小さな人形をポンと置いてあるだけですが、世界中から観光客が来る。シンガポールにマーライオンというのがある。石をポンと置いてあるだけです。何やらわからん。愛知は日本ラインというのがありますが、ライン川下り、ローレライの岩、あれはただの山です。行かれたことがあると思います。これは全部世界の大観光地というふうに言われているんだけど、行ってみるとしょうもない。

なぜそれが生き続けるかというと、背景に物語があるからなんですね。人魚姫でもローレライでもマーライオンでも全部物語があるから、そういう共通の記憶を持っているところで記憶を再確認するんですね。見た目にいいんじゃないんです。そうすると、ここの博覧会で共有できる記憶とか、共有できる物語というのを発見するのか、つくり出すのか、そういうことが万国博が本当に成功するか、共通のものになるかということだと思うんですよ。それは恐らく後世から見れば、そういう時代の雰囲気をうまく乗っけたからというふうに解釈できるかもしれませんけど、ほとんど最初はやっぱりつくろうという熱意だと思うんですよね。そのために議論すれば、恐らく新しい物語が共有できる記憶というのをつくり出せるであろうと僕は思っております。

●司会 ありがとうございます。それでは引き続いて、奥野先生。

●奥野

私も先ほどの植田先生、それから白幡先生の話に全く同感でありますけれども、国際博が最初やることになった、それから環境という問題が出てきたわけでありますけれども、環境はやはり21世紀の人類最大の課題だと思いますね。大自然のなかでは人間生きられるものでもありませんし、自然がいっぱいあっても不便でしょうがないんで、私は田舎暮らしは大変長く子供のときからやっていましたけれども、町並みのあるところに行きたいというふうに常々思っていました。大変に不便ですね。

したがって、環境のなかに手を入れないと人間は生きられないわけでありますけれども、しかし、手を入れていくと今度は人間の生存を脅かすようになっていく、その辺のぎりぎりのところを迫られているのが大都市の近郊だと思うんですね。これは世界中どこにもあることだと思うんです。そういうところできちんと共生できる道を探る、これは人類全体に貢献できる大変大きなことではないでしょうか。そういう問題意識が圧倒的にあって、安井さんが国際博を持ってこられたわけじゃないかもしらんけれども、しかし、大変に意義のあることだと思っています。

●司会 それでは最後に、いろんな意見が出ましたので、安井さんの決意表明のようなものを聞いて締めさせていただきたいと思いますが。

●安井

まずテーマの問題ですが、環境という問題、これは恐らく21世紀の初頭に大変な問題だろうと。したがって、最近の博覧会を見ましても、今年開かれたポルトガルのリスボンの博覧会は、海をテーマにしまして「海洋―未来への遺産」というテーマで行われました。これもやはり見てみますと、過去の海、現在の海、そして将来どうなるか、こういった点にかなり焦点が当たったように思います。

それからまた、2000年にドイツのハノーバーで開かれますが、ドイツのハノーバーもやはり「人・自然・技術」ということで、そのなかには環境問題がかなり大きなウエイトを持っているわけです。そういったような流れのなかで、本格的に環境問題を正面に据えるのは、2005年の愛知の博覧会が最初ということでありますので、そういう点で、ずっと新しい流れが生まれてきている。それを21世紀の初めに、博覧会のなかでいろいろの知恵を結集して、そして世界の人類のために情報発信していく役割というのは非常に大きいと思いますし、これはBIEの総会、私も今年の6月に行ってきましたけど、みんなが大変難しい問題に取り組むのだなということを言っています。言っているんですが、一方ではぜひ何とかうまいこと、みんなのいい知恵を集めてくれ、そしてそれを後でみんなが使えるようなものにしてもらいたいというような期待をしているわけです。その期待にこたえるために、このテーマにこだわるということ。

それから、場所につきましても、今までの博覧会というのは、例えばリスボンは工業地帯の再開発、それからハノーバーは今度は見本市の会場の再整備といったようなかたちでおこなわれているわけですが、今度は人と自然が長い間接点としてかかわりを持ってきた、これは非常に日本の、特にこの地域の人たちの里山というかたちでのかかわり、これは、他のところはいったんそういうかかわりというのは断ち切られると終わってしまっているわけです。ここは一回荒れ果てた地域になって、また戻った、そしてまた使われたというような、そういった非常に繰り返しが行われているわけです。次のものを新しい21世紀型の里山と人間のかかわり方、これを自然の叡智というか、あるいはまた暮らしの技というテーマのなかで、もう一遍考えてみよう、そのために、あえてあの場所でやろうじゃないかということであります。

したがって、私たちも、はっきり言いまして非常に難しいチャレンジだと思っています。ただ、そこのなかであまり難しい話だけでは、やはりこれは博覧会にはなりません。したがって、そういった環境に配慮しながら、楽しさとか、明るさとか夢というようなもの、そういったものを来た人が育んでもらえるような、持ってもらえるような博覧会にしたい。そういった努力を、これは一気にはまだ出てきませんけれど、順次ステップアップをしながら、2005年に向けて頑張りたい、こんなふうに考えていますので、よろしくお願いします。

●司会

ありがとうございました。2005年日本国際博覧会は、決して2005年におこなわれるものではございませんで、こういうアイデアが出て、それに賛成反対の声が上がったその日から、もうこのイベントは始まっていると私ども考えております。今後どういうふうに推移していくのかわかりませんけれども、そのすべては地域からの声にかかっているというふうに私ども考えますし、博覧会協会もぜひそういう立場で広い意見の集約をお願いしたいというふうに考えています。私どもも研究者集団として、これを今後10年以上に渡って博覧会が終わった後も含めて見続けていきたいというふうに考えております。

きょうは、長時間に渡ってですけれども、終わってしまえばあっという間でした。大変有意義な時間が持てたと思います。フロアでこのシンポジウムに参加してくださいました皆さんに大変ありがたく感謝申し上げたいと思います。

それでは、これで第2部を終了させていただきます。ありがとうございました(拍手)。

|

省エネルギー型のコミュニティ、こういったことをこの博覧会場でできないか、こんなようなことも検討をしております。あるいはまた、50%新しいエネルギーの活用型のコミュニティができないか、これを2つ掛けますと、化石燃料の投入が従来型の4分の1、クォーターになると、こういうような考え方でありますが、そういったようなことも何とかうまくこの博覧会を通じて実験ができないかと、このように考えておるわけであります。

省エネルギー型のコミュニティ、こういったことをこの博覧会場でできないか、こんなようなことも検討をしております。あるいはまた、50%新しいエネルギーの活用型のコミュニティができないか、これを2つ掛けますと、化石燃料の投入が従来型の4分の1、クォーターになると、こういうような考え方でありますが、そういったようなことも何とかうまくこの博覧会を通じて実験ができないかと、このように考えておるわけであります。